在电子制造行业中,PCBA加工的质量直接影响着终端产品的性能、稳定性和市场声誉。随着产品功能的高度集成化和客户对可靠性的不断提升,仅满足“合格交付”已无法支撑企业的长期竞争力。构建系统化的质量保证体系,并在此基础上不断推动持续改进,已成为优秀PCBA加工企业的核心竞争力之一。

1、构建全面的质量保证体系

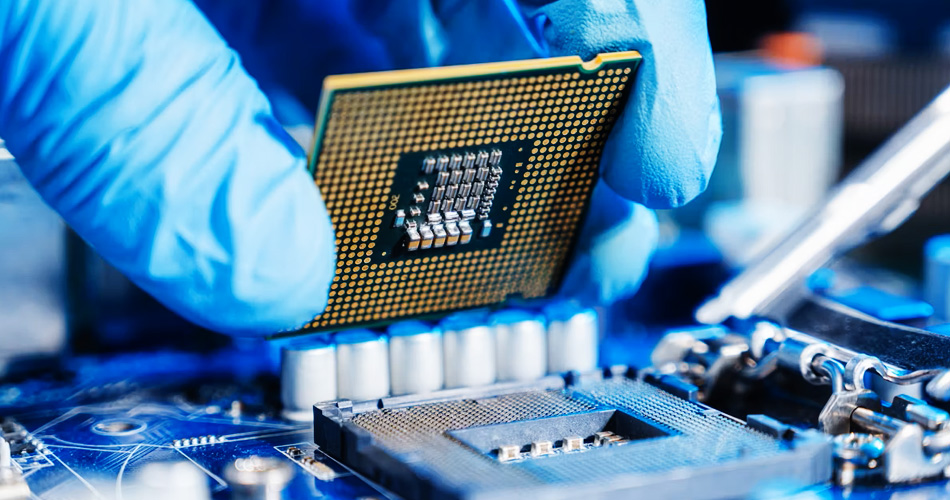

质量保证不仅仅是检验环节的责任,而是覆盖整个PCBA加工流程的系统工程。从前端工程资料评审,到来料控制、制程管理、最终检验,每一个环节都必须有标准、有方法、有追溯。

- 设计资料评审:确保BOM、Gerber、坐标等资料齐全无误,是保证首件正确的第一道关。

- 来料品质控制:通过IQC检验与关键物料认证机制,避免不良器件流入生产环节。

- 制程质量管理:借助SMT贴片、回流焊、波峰焊等制程过程中的自动光学检测(AOI)、X-ray检查,有效拦截过程缺陷。

- 出货前终检:通过ICT、FCT等功能测试,确保产品出厂即具备完整功能与可靠性。

规范化流程、标准化作业,是构建质量保障体系的基本前提。

2、数据驱动的缺陷分析机制

在实际生产中,完全杜绝不良品几乎不可能,关键在于如何快速发现、定位并改进。优质PCBA加工厂普遍具备完善的数据采集与分析能力,能通过以下手段不断优化工艺与流程:

- 统计制程中的不良类型与频率,建立质量月报;

- 分析缺陷发生的设备、班组、批次分布,找出潜在波动点;

- 借助Pareto图、鱼骨图、5Why等工具,深入进行根因分析;

- 对高发问题制定纠正预防措施(CAPA),并跟踪执行效果。

用数据说话,才能推动质量管理从“经验”走向“科学”。

3、持续改进机制的制度化

持续改进不是临时行动,而是一种长期机制。在PCBA加工过程中,应通过以下方式推动改善文化落地:

- 定期召开质量例会或质量改善项目会议;

- 建立QC小组,鼓励一线员工提出改进建议;

- 推行PDCA循环,不断验证改善成果;

- 设立品质奖励制度,激发团队主动性。

此外,将客户投诉、售后反馈、内部异常等信息纳入改进体系,也是持续优化的重要数据来源。

4、客户导向的质量意识

最终,PCBA加工的质量标准应由客户需求决定。除了满足行业标准和法规要求外,优秀厂商还应深入理解不同客户的关注重点,例如医疗行业重视可靠性与文档记录、汽车行业看重一致性与可追溯,而消费类客户更关注交期与成本控制。

通过主动与客户沟通质量标准、参与客户的审核机制、共同制定验收标准,能进一步强化客户信任,也为工厂带来更高粘性的合作关系。

PCBA加工的质量管理不是一蹴而就的任务,而是持续优化、不断迭代的过程。构建系统化的质量保证体系、建立数据驱动的分析机制、推动组织内的改进文化,才能在竞争激烈的市场中脱颖而出。唯有将质量视为企业发展的生命线,PCBA加工企业才能在日益复杂的技术与交付要求中稳步前行。